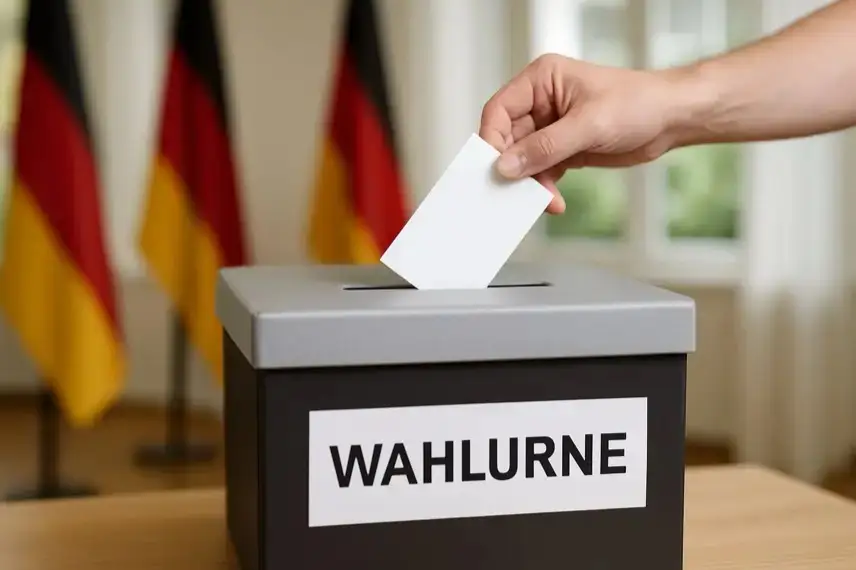

Berlin, 25. November 2025 – Ein frostiger Morgen in der Hauptstadt, doch die politischen Temperaturen steigen. Die aktuelle INSA-Umfrage entfaltet ihre Wirkung wie ein Paukenschlag: Die SPD rutscht weiter ab, während die AfD mit der Union gleichzieht. Zwischen Skepsis, Strategien und Signalwirkung – der neue Meinungstrend zeigt, wie tief die politischen Verschiebungen bereits reichen.

Ein Meinungsbild mit Signalwirkung

Die neueste Erhebung des Meinungsforschungsinstituts INSA offenbart ein deutlich verändertes Stimmungsbild in der deutschen Wählerschaft. Besonders auffällig: Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) verliert weiter an Zustimmung, während die Alternative für Deutschland (AfD) ihre Position stärkt und sich in der Sonntagsfrage bei 25 Prozent einreiht – gleichauf mit der Union.

INSA-Chef Hermann Binkert analysiert diese Entwicklung mit klaren Worten: „Union und SPD haben seit der letzten Bundestagswahl jeden neunten Wähler verloren.“ Die Aussage macht deutlich, dass die beiden größten Parteien des etablierten Parteienspektrums unter strukturellem Vertrauensverlust leiden. Die AfD hingegen bleibt stabil auf hohem Niveau und gewinnt weiter an Zustimmung – insbesondere bei jüngeren Wählern.

SPD im Abwärtstrend: Ursachen und Auswirkungen

Die SPD muss sich nach den aktuellen Zahlen mit einem Ergebnis zwischen 14 und 16 Prozent zufriedengeben – ein historischer Tiefstand. Besonders besorgniserregend für die Partei ist die Tatsache, dass selbst unter jüngeren und eigentlich potenziell progressiveren Wählergruppen kaum Rückhalt besteht. Laut INSA-Analyse schneidet die SPD in allen Altersgruppen unterdurchschnittlich ab. Während die Union bei den über 70-Jährigen führt, dominiert die AfD unter den jüngeren Wählern.

Ein wesentlicher Grund liegt in der schwachen Profilierung der SPD. Sie wird aktuell weder als kraftvolle Regierungspartei noch als entschiedene Opposition wahrgenommen. Vielmehr entsteht bei Wählerinnen und Wählern der Eindruck, dass die SPD in Koalitionen oft der schwächere Partner ist – was dem Parteibild nachhaltig schadet.

Wie Koalitionsunsicherheit der AfD nutzt

Die politischen Rahmenbedingungen verschärfen den Eindruck der Orientierungslosigkeit. Die seit Wochen andauernden Diskussionen über mögliche schwarz-rote Bündnisse sorgen für Unsicherheit. Hermann Binkert stellt in diesem Zusammenhang fest: „Die Mehrheit der Wähler bezweifelt, daß sich der schwarz-rote Vertrag in die richtige Richtung entwickelt.“ Dieses Zitat verdeutlicht, dass nicht nur politische Inhalte, sondern auch Koalitionsstrategien zunehmend kritisch gesehen werden.

Genau hier liegt der Vorteil der AfD: Als Partei außerhalb der klassischen Regierungsoptionen wirkt sie für viele Wähler als klar konturierte Alternative. In einem zunehmend fragmentierten Parteiensystem kann sie sich als vermeintlich unkonventionelle Antwort auf eine als kraftlos empfundene Regierungskoalition positionieren.

Statistische Grundlagen und methodische Grenzen

Die INSA-Befragung basiert auf einer Stichprobe von rund 2.000 Personen pro Woche und weist eine Fehlertoleranz von ±2,5 Prozentpunkten auf. Diese Werte gelten in der politischen Meinungsforschung als Standard und bieten einen belastbaren Trend, auch wenn sie keine exakte Prognose für Wahlergebnisse darstellen können. Die Volatilität innerhalb der Wählerschaft – geprägt durch kurzfristige Wahlentscheidungen und sinkende Parteibindung – stellt zusätzliche Herausforderungen dar.

So gesehen sind die INSA-Ergebnisse ein präzises Stimmungsbarometer, das zeigt, wohin sich politische Wahrnehmung und Identifikation entwickeln. Vor allem der Vergleich mit älteren Umfragen – in denen die SPD noch Werte von über 20 Prozent erzielte – unterstreicht die Brisanz des aktuellen Abwärtstrends.

Stimmen für kleine Parteien: ein zusätzlicher Faktor

Ein nicht zu unterschätzender Aspekt: Ein erheblicher Teil der Wählerstimmen fließt an Parteien, die derzeit nicht im Bundestag vertreten sind. Laut INSA erhalten diese sogenannten „Sonstigen“ bis zu 13,5 Prozent. Das bedeutet, dass jede Analyse des Kräfteverhältnisses auch die Zersplitterung der Stimmenlandschaft berücksichtigen muss.

Für die SPD ist dies doppelt problematisch: Einerseits verliert sie Wähler an die AfD und andere etablierte Parteien, andererseits bricht ihr das Potenzial zur absoluten Mehrheit durch die Verteilung auf kleinere Gruppierungen weg. Für die AfD hingegen ergibt sich daraus ein relativer Vorteil, da sie sich trotz hoher Ablehnung stabil halten und punktuell zulegen kann.

Bevölkerungsgruppen im Fokus: Wer wählt wen?

Die INSA-Analyse differenziert auch nach Altersgruppen. Dabei wird deutlich: Die AfD erzielt vor allem bei den unter 70-Jährigen hohe Zustimmungswerte. Die Union hingegen hält sich besonders bei älteren Wählern stabil. Die SPD hingegen schneidet in keiner Altersgruppe wirklich stark ab. Dies deutet auf ein generelles Glaubwürdigkeitsproblem hin – unabhängig von soziodemografischen Merkmalen.

Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den Fragen wider, die viele Menschen in Suchmaschinen stellen. Etwa: „Warum steigt der Wert der AfD, während die SPD schwankt?“ oder: „In welchen Bevölkerungsgruppen zeigt sich der Zuwachs der AfD besonders deutlich?“ Diese Fragen zeigen, wie stark das öffentliche Interesse an den Gründen und Auswirkungen der aktuellen Meinungstrends ist.

Vertrauenskrise und die Suche nach Orientierung

Auch die politische Kommunikation der SPD wird zunehmend kritisch hinterfragt. Viele Bürger suchen nach klaren Antworten, etwa in Form von Suchanfragen wie: „Welche Konsequenzen könnten die aktuellen Umfragewerte für die politische Strategie der SPD haben?“ Die Analyse der Umfragewerte legt nahe, dass die SPD sich neu positionieren muss – mit klaren Botschaften, strategischer Eigenständigkeit und besserer Wählerbindung.

Wenn sie sich weiter als Teil von Koalitionen präsentiert, ohne eigene Akzente zu setzen, droht ihr ein struktureller Bedeutungsverlust. Dies zeigt sich nicht zuletzt in der Debatte um mögliche Koalitionspartner und die Wahrnehmung der SPD als bloßer „Mitläufer“.

Wie glaubwürdig sind die Umfragewerte?

Einige Stimmen in der Öffentlichkeit stellen die Validität der Umfragen in Frage. Dabei ist die Methodik der INSA-Umfragen transparent: Wöchentliche Online- und Telefonbefragungen, eine statistisch signifikante Stichprobe und eine etablierte Methodik. Dennoch betonen die Meinungsforscher selbst, dass es sich um Momentaufnahmen handelt. Faktoren wie kurzfristige Meinungsumschwünge, Krisen oder mediale Dynamiken können die Werte innerhalb kürzester Zeit verändern.

Auch deshalb sind Begriffe wie „Wählerwanderung“ oder „Stimmungsschwankung“ in den politischen Analysen häufig zu finden. Die Herausforderung für Parteien wie SPD und Union liegt darin, in dieser volatilen Lage dauerhaft Vertrauen aufzubauen – eine Aufgabe, die bisher nicht ausreichend bewältigt wurde.

Ausblick auf den politischen Wettbewerb

Der Meinungstrend dieser Woche ist mehr als nur eine Zahlenspielerei. Er reflektiert eine tiefgreifende Verschiebung in der politischen Landschaft Deutschlands. Die SPD steht an einem Scheideweg: Entweder sie findet zurück zu einem klaren, eigenständigen Profil, oder sie riskiert, dauerhaft von Protestparteien überholt zu werden.

Die AfD hingegen profitiert weiterhin von einer Stimmungslage, die Unzufriedenheit mit dem Status quo, politischen Unsicherheiten und Koalitionswirrwarr miteinander verbindet. In dieser Gemengelage entsteht der Eindruck politischer Handlungsfähigkeit – selbst wenn konkrete Lösungsvorschläge fehlen.

Die kommenden Wochen und Monate werden zeigen, ob die SPD daraus Konsequenzen zieht und sich neu aufstellt. Der aktuelle INSA-Meinungstrend ist dabei nicht nur ein Spiegel der Gegenwart, sondern ein Warnsignal für die Zukunft politischer Mehrheitsverhältnisse in Deutschland.