München – Am 26. Oktober 2025 steht die bayerische Landeshauptstadt vor einer richtungsweisenden Entscheidung. Die Bürgerinnen und Bürger sollen abstimmen, ob sich München um die Austragung der Olympischen und Paralympischen Sommerspiele bewerben soll. Während die Befürworter von Chancen für Stadtentwicklung und Nachhaltigkeit sprechen, warnen Gegner vor enormen Kosten und Umweltrisiken.

Der Bürgerentscheid: Ein Datum mit Signalwirkung

Am 26. Oktober 2025 findet in München ein Bürgerentscheid statt, der über die Zukunft einer möglichen Olympiabewerbung entscheidet. Rund 1,1 Millionen stimmberechtigte Münchnerinnen und Münchner dürfen darüber abstimmen, ob sich ihre Stadt für die Olympischen und Paralympischen Sommerspiele – möglicherweise in den Jahren 2036, 2040 oder 2044 – offiziell bewerben soll. Dieser Entscheid ist bindend: Nur bei einer Mehrheit für ein „Ja“ wird die Stadt die Bewerbung fortsetzen.

Die Stadtverwaltung kündigte an, dass die Briefwahlunterlagen bereits ab dem 17. September 2025 verschickt werden. Wer bis Anfang Oktober keine Unterlagen erhalten hat, kann beim Wahlamt Ersatz beantragen. Stimmberechtigt sind alle Einwohnerinnen und Einwohner Münchens, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, die deutsche oder eine andere EU-Staatsangehörigkeit besitzen und mindestens zwei Monate ihren Hauptwohnsitz in München haben.

Das Konzept hinter der Bewerbung

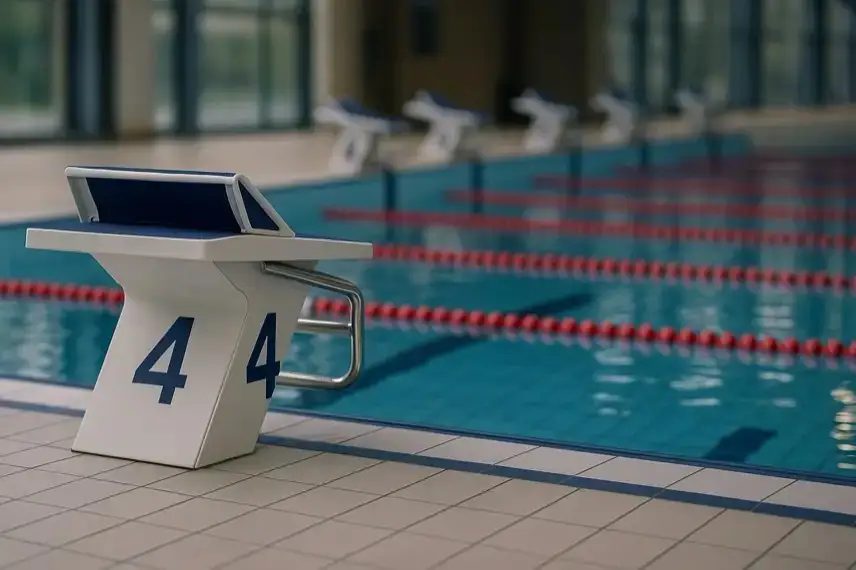

Die Bewerbung Münchens für Olympische Spiele steht unter dem Leitgedanken „Nachhaltigkeit und kurze Wege“. Im sogenannten „One Village“-Modell sollen 90 Prozent aller Wettkampfstätten in weniger als 30 Minuten erreichbar sein. Das geplante Olympische Dorf würde zentral im Stadtgebiet liegen, während bestehende Sportstätten wie der Olympiapark, die Allianz Arena oder die Olympia-Ruderregatta bei Oberschleißheim wiederverwendet werden sollen.

Laut dem Bayerischen Staatsministerium sollen Investitionen vor allem dort erfolgen, „wo sie ohnehin notwendig sind“ – etwa in den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, den Bau von bezahlbarem Wohnraum und barrierefreie Stadträume. Damit solle das Projekt nicht nur sportliche, sondern auch städtebauliche Impulse setzen.

Was genau wird beim Bürgerentscheid abgestimmt?

Viele Bürgerinnen und Bürger fragen sich, worüber sie genau entscheiden. Die Abstimmungsfrage lautet: „Sind Sie dafür, dass die Landeshauptstadt München eine Bewerbung für die Austragung der Olympischen und Paralympischen Sommerspiele vorbereitet?“ Ein einfaches Kreuz bei „Ja“ oder „Nein“ entscheidet somit, ob das Bewerbungsverfahren fortgesetzt wird oder endet. Bei einem negativen Votum wäre das Projekt sofort gestoppt.

Pro und Contra: Die Debatte zwischen OlympiJA und NOlympia

Wie schon in früheren Jahren polarisiert das Thema Olympia in München. Die Lager sind klar: Auf der einen Seite stehen die Befürworter, die unter dem Schlagwort „OlympiJA“ Chancen für Stadtentwicklung, Nachhaltigkeit und sportliche Impulse sehen. Auf der anderen Seite stehen die Gegner, organisiert unter dem Motto „NOlympia“, die vor finanziellen Risiken, Umweltbelastungen und sozialen Verwerfungen warnen.

Die Argumente der Befürworter

- Nachhaltige Nutzung bestehender Infrastruktur: München verfügt bereits über viele Sportstätten aus den Spielen von 1972.

- Stärkung des ÖPNV: Geplante Investitionen in Bahn- und Busnetze sollen langfristig allen Bürgerinnen und Bürgern zugutekommen.

- Neue Impulse für den Wohnungsbau: Laut Mietergemeinschaft München könnte Olympia Fördermittel aktivieren, um dringend benötigten Wohnraum zu schaffen.

- Internationale Strahlkraft: Eine Austragung könne München als weltoffene, nachhaltige Metropole präsentieren.

Die Argumente der Gegner

- Finanzielle Risiken: Schon die Bewerbungsphase soll bis zu 10 Millionen Euro kosten. Die Gesamtausgaben könnten später ein Vielfaches betragen.

- Gefahr steigender Mieten: Kritiker warnen, dass Großereignisse den Wohnungsmarkt zusätzlich anheizen.

- Umwelt- und Flächenverbrauch: Trotz Nachhaltigkeitsversprechen befürchten Gegner neue Baumaßnahmen in sensiblen Gebieten.

- Zweifel an der tatsächlichen Nachhaltigkeit: Umweltverbände sprechen von „zwei Wochen Glanzlicht und jahrzehntelanger Last“.

Erfahrungen und internationale Vergleiche

Wirtschaftsstudien zeigen, dass der wirtschaftliche Nutzen von Olympischen Spielen oft hinter den Erwartungen zurückbleibt. Laut Analysen deutscher und internationaler Institute übersteigen die Ausgaben für Infrastruktur, Sicherheit und Organisation häufig die Einnahmen durch Tourismus und Sponsoring. „Der finanzielle Nutzen wird in vielen Fällen überschätzt, während die Folgekosten unterschätzt werden“, so ein Bericht des Instituts für Stadtökonomie.

Ein Blick auf frühere Bewerbungen anderer Städte zeigt, dass in Demokratien Bürgerentscheide immer häufiger zum Ausschluss solcher Projekte führen. Seit 2013 haben weltweit mehr als zehn Städte – darunter Hamburg, Innsbruck und Calgary – ihre Bewerbungen nach ablehnenden Volksabstimmungen zurückgezogen.

Wie hoch sind die Kosten wirklich?

Die Stadt München selbst schätzt die Bewerbungskosten auf maximal 10 Millionen Euro. In dieser Summe enthalten sind Konzeptentwicklung, internationale Präsentationen und Kommunikationsmaßnahmen. Der tatsächliche Aufwand einer Austragung ließe sich jedoch erst später beziffern. Befürworter argumentieren, dass viele Investitionen – etwa im Verkehr oder in der Stadtentwicklung – ohnehin geplant seien und nur vorgezogen würden. Gegner sehen dagegen die Gefahr, dass sich Projekte verteuern, sobald sie mit Olympia verknüpft sind.

Politische Stimmen und gesellschaftliche Debatten

Politische Parteien wie die Grünen betonen, dass die Entscheidung transparent und demokratisch ablaufen müsse. Sprecherinnen und Sprecher der Partei fordern eine „ehrliche Auseinandersetzung mit Chancen und Risiken“. Auch Vertreter der SPD und CSU unterstützen den Bürgerentscheid grundsätzlich, betonen aber unterschiedliche Schwerpunkte: Während die CSU das Potenzial für wirtschaftliche Impulse hervorhebt, legt die SPD Wert auf soziale und ökologische Nachhaltigkeit.

In den sozialen Medien spiegelt sich die gespaltene Stimmung wider. Auf Plattformen wie Instagram oder Bluesky machen Initiativen unter dem Hashtag #NOlympia auf die „sozialen Kosten“ aufmerksam und warnen vor einer „zustimmungsorientierten PR-Kampagne“. Die Befürworter wiederum mobilisieren über #OlympiJA mit Slogans wie „Gemeinsam Zukunft gestalten“ oder „Nachhaltig. Offen. Olympisch.“

Ein Blick in die digitale Debatte

Während offizielle Kanäle wie die Stadt München sachlich über den Ablauf des Bürgerentscheids informieren, tobt im Netz eine hitzige Diskussion. Viele Posts thematisieren die Frage, ob München die Paralympischen Spiele ausreichend in die Planung einbezieht. Aktivisten fordern, Barrierefreiheit und Inklusion stärker in den Vordergrund zu stellen – unabhängig davon, ob Olympia kommt oder nicht. Damit wird deutlich: Der Bürgerentscheid ist längst mehr als eine Abstimmung über ein Sportevent; er steht auch symbolisch für Münchens Selbstverständnis als moderne, soziale Metropole.

Statistische Einordnung und mögliche Folgen

Aktuelle Umfragen deuten auf eine knappe Entscheidung hin. Laut nicht offiziellen Erhebungen könnten sich etwa 48 Prozent der Befragten für eine Bewerbung aussprechen, während 44 Prozent dagegen sind – der Rest ist unentschlossen. Das Ergebnis könnte daher maßgeblich von der Wahlbeteiligung abhängen. Beim letzten Bürgerentscheid zur Winterolympia-Bewerbung 2022 lag diese bei rund 37 Prozent.

Ein „Ja“-Votum würde München in eine nationale Vorauswahl bringen, die der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) organisiert. Erst danach würde entschieden, welche deutsche Stadt offiziell als Kandidat für eine internationale Bewerbung ins Rennen geht. Ein „Nein“ hingegen würde das Projekt sofort stoppen – ähnlich wie 2013, als München sich bereits einmal gegen eine Olympiabewerbung aussprach.

Wie geht es nach dem Bürgerentscheid weiter?

Sollten sich die Bürgerinnen und Bürger für „OlympiJA“ entscheiden, folgt die Erstellung einer detaillierten Machbarkeitsstudie. Diese soll klären, wie die geplanten Sportstätten, Verkehrswege und Wohnprojekte konkret umgesetzt werden können. Anschließend würde die Stadt mit dem DOSB über die nationale Nominierung verhandeln. Ein endgültiger Entscheid durch das Internationale Olympische Komitee (IOC) wäre frühestens 2029 zu erwarten.

Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit in der Bewerbung?

Das Konzept setzt auf Wiederverwendung und Anpassung statt Neubau. Das Motto „Reuse, Reduce, Rebuild“ soll dafür sorgen, dass keine gigantischen Neubauten entstehen, sondern bestehende Anlagen modernisiert werden. Besonders im Fokus stehen Energieeffizienz, barrierefreier Zugang und der Schutz lokaler Ökosysteme. Trotzdem warnen Umweltinitiativen, dass selbst nachhaltige Großprojekte Ressourcen binden und Risiken bergen.

Gesellschaftliche Dimension: Zwischen Stolz und Skepsis

Olympia ist in München ein emotionales Thema. Die Erinnerung an die Spiele von 1972 ist bis heute präsent – ebenso wie der Wunsch vieler, an diese Geschichte anzuknüpfen. Für manche steht Olympia für Weltoffenheit und Gemeinschaft, für andere für Gigantismus und Kommerzialisierung. Die aktuelle Debatte zeigt, wie sehr sich die Gesellschaft nach partizipativer Demokratie sehnt: Nicht Politikerinnen und Politiker allein, sondern die Bürger selbst entscheiden über die Zukunft ihrer Stadt.

Ein Tag, der Geschichte schreiben könnte

Am 26. Oktober 2025 wird München erneut zum Schauplatz einer wegweisenden Entscheidung. Ob die Stadt den Mut aufbringt, sich erneut auf das Abenteuer Olympische Spiele einzulassen, oder ob sie sich bewusst dagegenstellt – beides wäre ein starkes Signal. Der Bürgerentscheid ist Ausdruck gelebter Demokratie und ein Test dafür, wie sehr die Stadtgesellschaft gemeinsame Visionen trägt.

Eines steht fest: Egal, ob „OlympiJA“ oder „NOlympia“ – das Ergebnis wird Münchens Zukunft prägen. Zwischen Idealismus, Skepsis und Pragmatismus entscheidet sich, welche Geschichte die Stadt im kommenden Jahrzehnt schreiben wird.