Paris. Nach dem spektakulären Diebstahl wertvoller Kronjuwelen aus dem Louvre-Museum hat die französische Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, während Experten vor der fast unmöglichen Wiederbeschaffung der historischen Schmuckstücke warnen. Der Fall erschüttert Frankreich und stellt die Sicherheitsstrukturen eines der bedeutendsten Museen der Welt infrage.

Der spektakuläre Einbruch in der Galerie d’Apollon

Am frühen Morgen des 19. Oktober 2025 ereignete sich im Louvre ein Verbrechen, das weltweit für Schlagzeilen sorgte. Zwei Männer drangen mithilfe eines Möbelaufzugs – eines sogenannten „monte-meuble“ – über ein Seitenfenster in die Galerie d’Apollon ein. Innerhalb von nur sieben Minuten öffneten sie mehrere Vitrinen, entwendeten acht Schmuckstücke und entkamen anschließend auf Motorrollern. Die Präzision und Schnelligkeit des Überfalls deuten laut Ermittlern auf professionelle Täter hin, die den Tatort minutiös geplant hatten.

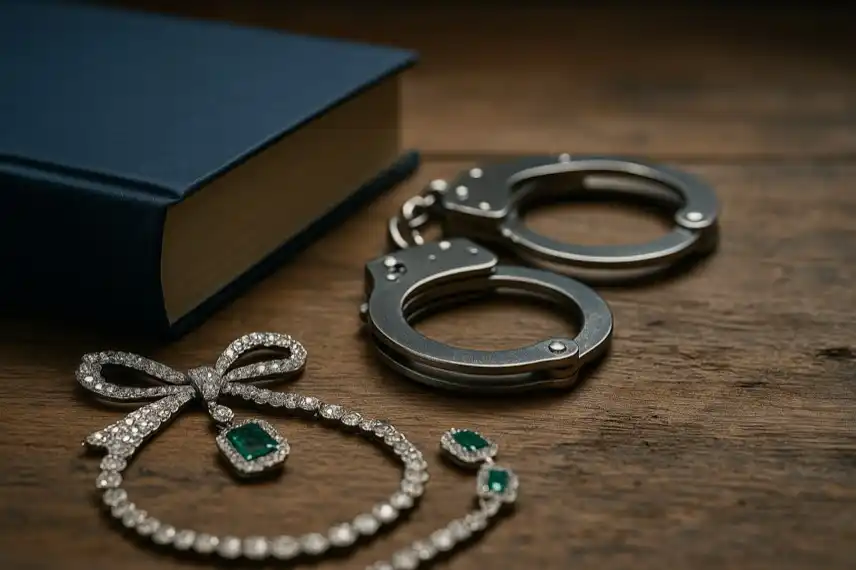

Bei den gestohlenen Objekten handelt es sich um Stücke von unschätzbarem kulturellem Wert. Darunter befanden sich ein Diamant-Broschenschmuck in Form einer Schleife, eine Smaragdkette, die einst Kaiserin Eugénie gehörte, sowie Juwelen aus dem Besitz von Marie-Louise von Österreich. Der geschätzte materielle Schaden beläuft sich auf rund 88 Millionen Euro, doch Kunsthistoriker betonen, dass der tatsächliche Verlust weit darüber hinausgeht: Es handelt sich um Symbole französischer Geschichte.

Die Festnahmen und die Ermittlungsfortschritte

Eine Woche nach dem Einbruch konnte die Pariser Staatsanwaltschaft bestätigen, dass zwei Tatverdächtige festgenommen wurden. Einer von ihnen wurde am Flughafen Charles-de-Gaulle aufgegriffen, als er offenbar versuchte, das Land zu verlassen. Der zweite Verdächtige wurde in der Region Seine-Saint-Denis gefasst. Beide Männer sind laut Ermittlern Mitte 30 und polizeibekannt – unter anderem wegen früherer Raubdelikte. Am Tatort fanden Spezialisten DNA-Spuren in einem zurückgelassenen Helm und Handschuhen, die nun eindeutig zugeordnet werden konnten.

„Wir gehen davon aus, dass wir einen entscheidenden Durchbruch erzielt haben“, erklärte ein Sprecher der Brigade de Répression du Banditisme (BRB), der auf Kunstdiebstähle spezialisierten Einheit der Pariser Polizei. Die Ermittlungsgruppe besteht derzeit aus etwa 100 Beamten, die Spuren im In- und Ausland verfolgen. Noch ist unklar, ob weitere Komplizen beteiligt waren oder ob ein international agierendes Netzwerk hinter dem Coup steckt.

Wie gelang den Tätern der Zugang?

Eine häufig gestellte Frage lautet: Wie lange dauerte der Einbruch im Louvre und wie gelang den Tätern der Zugang? Laut den bisher bekannten Ermittlungsdetails nutzten die Einbrecher einen auf einem Lieferfahrzeug montierten Hebelift, um an ein Seitenfenster der Galerie zu gelangen. Sie zerschnitten die Scheiben präzise, deaktivierten unbemerkt einen Alarm und öffneten innerhalb weniger Minuten die Vitrinen. Die gesamte Aktion dauerte etwa sieben Minuten – eine beachtliche Leistung angesichts der hohen Sicherheitsvorkehrungen des Museums.

Videoaufnahmen zeigen, dass die Täter in schwarzer Kleidung und mit Helmen agierten. Anschließend flohen sie mit zwei Motorrollern durch das historische Zentrum von Paris. Die Polizei geht davon aus, dass sie eine Fluchtstrecke vorbereitet hatten, die mehrere Überwachungslücken nutzte.

Wert der gestohlenen Juwelen: Mehr als nur Geld

Was wurde genau bei dem Diebstahl aus dem Louvre entwendet? Die Antwort führt tief in die Geschichte Frankreichs: Die Galerie d’Apollon beherbergt die Kronjuwelen des Landes, ein Erbe aus dem napoleonischen Zeitalter. Die gestohlenen Schmuckstücke sind Teil eines Sets, das einst von Kaiserin Eugénie getragen wurde. Diese Sammlung gilt als Symbol nationaler Identität, weshalb der Diebstahl weit über den materiellen Wert hinaus Bedeutung hat.

Wie hoch ist der geschätzte Wert der gestohlenen Stücke? Der Louvre schätzt den materiellen Wert auf etwa 88 Millionen Euro, doch Experten betonen, dass der kulturelle Wert weitaus höher liegt. „Das ist, als würde man ein Stück französischer Geschichte auslöschen“, sagte ein Kunsthistoriker gegenüber französischen Medien. Die Juwelen sind nicht nur Meisterwerke der Goldschmiedekunst, sondern auch Zeugen einer Epoche, die Frankreichs Selbstverständnis geprägt hat.

Ein Wettlauf gegen die Zeit

Nach Einschätzung internationaler Experten ist die Wiederbeschaffung der gestohlenen Stücke ein Wettlauf gegen die Zeit. Kriminologen verweisen auf ein Zeitfenster von maximal 48 Stunden nach der Tat, in dem sich entscheidet, ob die Beute intakt bleibt oder unwiederbringlich verschwindet. „Wenn diese Frist verstreicht, sind die Schmuckstücke meist schon zerlegt oder eingeschmolzen“, erklärt ein Ermittler.

Ein Bericht der Nachrichtenagentur AP betont, dass der Schwarzmarkt für Edelsteine und historische Schmuckteile in Europa und Asien blüht. Die Juwelen könnten daher zügig zerteilt und weiterverkauft werden, wodurch eine Wiederbeschaffung nahezu ausgeschlossen wäre. Kunstkriminalitätsexperten sehen hier ein strukturelles Problem: In vielen Fällen werden Täter gefasst, doch die Kunstwerke bleiben verschwunden.

Sicherheitslücken im Louvre und Kritik an der Museumspolitik

Der Diebstahl wirft auch ein Schlaglicht auf die Sicherheitslage im Louvre. Laut einem Bericht der französischen Zeitung Le Monde existieren seit Jahren interne Warnungen über unzureichende Überwachung, veraltete Alarmanlagen und Personalmangel im Wachpersonal. Gewerkschaften hatten wiederholt auf die Unterfinanzierung des Sicherheitsapparats hingewiesen. Der Vorfall könnte nun Reformen erzwingen.

„Das war kein Zufall, sondern ein Lehrstück über die Schwachstellen unserer Institutionen“, heißt es aus Kreisen der Museumsmitarbeiter. Interne Modernisierungspläne seien aus Kostengründen immer wieder verschoben worden. Nun steht die Museumsleitung unter Druck, das Vertrauen der Öffentlichkeit wiederherzustellen.

Reaktionen der Politik

Innenminister Laurent Nuñez versprach, „mit voller Entschlossenheit“ gegen die Täter vorzugehen und die Sicherheitsstandards französischer Museen zu überprüfen. Auch Präsident Emmanuel Macron äußerte sich besorgt über den Vorfall, der als symbolischer Angriff auf das nationale Erbe Frankreichs gilt. „Der Louvre ist ein Schatzhaus der Menschheit – wir werden alles tun, um diesen Raub aufzuklären“, so Macron am Rande eines Pressetermins.

Wie wahrscheinlich ist die Wiederbeschaffung?

Welche Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Schmuckstücke wiedergefunden werden? Laut Kriminalisten ist diese äußerst gering. Selbst wenn Täter gefasst werden, ist die Rückführung historischer Kunstobjekte kompliziert. Schmuckstücke werden oft zerlegt, Steine aus ihrer Fassung gelöst und einzeln weiterverkauft. Experten verweisen auf frühere Fälle – wie den Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden –, bei denen nur Bruchteile der Beute wieder auftauchten.

Auch der Louvre-Fall könnte sich in diese Reihe einfügen. Ein Ermittler sagte gegenüber französischen Medien: „Wir können hoffen, aber nicht davon ausgehen, dass die Juwelen jemals wieder in ihrem ursprünglichen Zustand auftauchen.“

Internationale Dimensionen und mögliche Netzwerke

Inzwischen prüfen die Behörden, ob ein internationales Kunstschmugglernetzwerk beteiligt war. Hinweise deuten darauf hin, dass Kontakte nach Osteuropa und Asien bestehen könnten. Ein Teil der Beute könnte in Auftrag eines Sammlers entwendet worden sein, der gezielt nach Objekten mit imperialer Provenienz suchte. Auch dies wäre nicht ungewöhnlich – der Schwarzmarkt für historische Juwelen floriert trotz verstärkter Kontrollen.

Öffentliche Resonanz und Spekulationen in sozialen Medien

Auf Plattformen wie X (ehemals Twitter) und Reddit kursieren zahlreiche Theorien über die Hintergründe der Tat. Nutzer spekulieren über interne Komplizenschaft oder gezielte Sicherheitslücken. In sozialen Medien verbreitete Videos sollen angeblich die Flucht der Täter zeigen, doch deren Echtheit ist bislang unbestätigt. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Zurückhaltung bei der Weiterverbreitung von nicht verifizierten Aufnahmen.

Gleichzeitig zeigen die Reaktionen, wie stark das Thema emotional aufgeladen ist. Viele sehen den Louvre-Diebstahl nicht nur als Kriminalfall, sondern als symbolischen Angriff auf das kulturelle Gedächtnis Frankreichs.

Langfristige Folgen für Museen weltweit

Der Fall Louvre dürfte Konsequenzen über die Landesgrenzen hinaus haben. Museen in ganz Europa prüfen derzeit ihre Sicherheitsprotokolle. Besonders Sammlungen mit kleinen, transportablen Objekten gelten als gefährdet. Experten empfehlen eine Kombination aus technologischer Aufrüstung, besserer Ausbildung des Sicherheitspersonals und engerer Zusammenarbeit mit internationalen Ermittlungsbehörden.

Der Louvre selbst kündigte an, seine Überwachungssysteme umfassend zu modernisieren. Bereits jetzt wurden zusätzliche Sicherheitskräfte in der Galerie d’Apollon stationiert. Auch andere Pariser Museen ziehen Konsequenzen: Das Musée d’Orsay etwa hat laut Medienberichten seine Sicherheitsrichtlinien überarbeitet.

Ein Blick auf die Geschichte ähnlicher Kunstdiebstähle

Der Louvre-Diebstahl reiht sich in eine lange Liste spektakulärer Kunstraube ein. In den letzten Jahren waren unter anderem das Grüne Gewölbe in Dresden (2019) und das Bode-Museum in Berlin (2017) betroffen. Diese Fälle zeigen, dass trotz moderner Technik und internationaler Zusammenarbeit der Schutz kultureller Schätze weiterhin lückenhaft ist.

Die Parallelen sind frappierend: In allen Fällen agierten hochprofessionelle Täter, nutzten technische Schwachstellen aus und verschwanden binnen Minuten mit wertvollster Beute. Oft dauerte es Jahre, bis die Ermittler erste Erfolge erzielten – und nur selten wurden alle gestohlenen Objekte wiedergefunden.

Das Vermächtnis des Louvre-Falls

Der Louvre-Diebstahl ist mehr als ein gewöhnlicher Raub – er ist ein Mahnmal dafür, wie verwundbar selbst die größten Kulturschätze der Welt sind. Für Frankreich stellt der Fall einen Moment der Selbstreflexion dar: Wie kann man ein nationales Erbe schützen, ohne es seiner Zugänglichkeit zu berauben? Zwischen Offenheit und Sicherheit muss ein neues Gleichgewicht gefunden werden.

Für die Ermittler bleibt die Suche nach den Juwelen ein Rennen gegen die Zeit. Doch selbst wenn die Stücke nie wieder auftauchen, wird dieser Raub das Bewusstsein für den Wert und die Verletzlichkeit kultureller Schätze schärfen – in Paris und weit darüber hinaus.