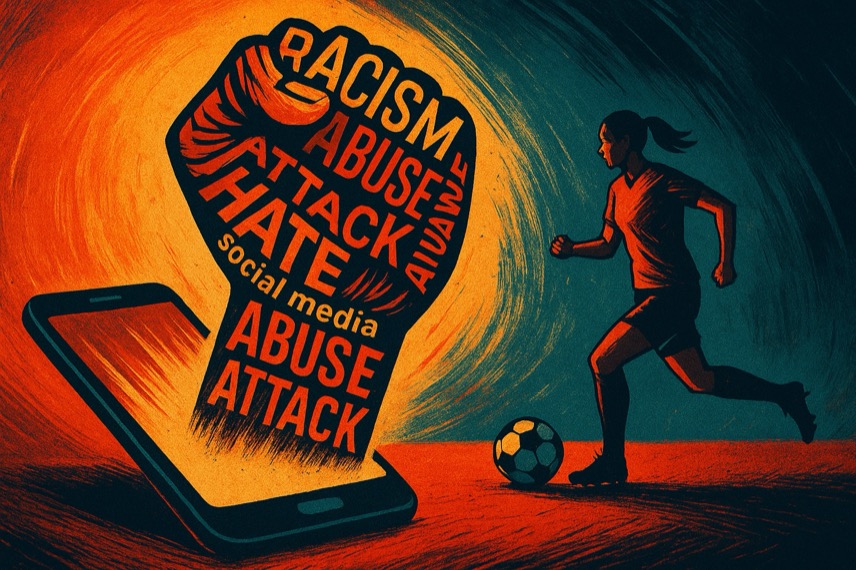

Digitale Gewalt im Scheinwerferlicht des Spitzensports

Jess Carter, 27-jährige Verteidigerin der englischen Nationalmannschaft, stand bei der diesjährigen Europameisterschaft nicht nur wegen ihrer sportlichen Leistung im Fokus. Inmitten des laufenden Turniers wurde sie auf ihren sozialen Netzwerken mit rassistischen Hassbotschaften konfrontiert – ein Angriff, der sowohl persönlicher als auch struktureller Natur war.

Carter veröffentlichte einige dieser Nachrichten, die sich vor allem auf ihr Aussehen und ihre Hautfarbe bezogen, öffentlich auf Instagram. Ihre Reaktion folgte prompt und entschlossen: Sie kündigte an, sich aus den sozialen Medien zurückzuziehen. „Ich ziehe mich zurück, um mich selbst zu schützen“, schrieb sie. Ihr Team werde künftig die Kommunikation übernehmen.

„Ich wünsche mir Veränderung – für alle“

Der Rückzug Carters war nicht nur ein Selbstschutz, sondern auch eine öffentliche Stellungnahme. Mit ihrer Entscheidung, sich aus den sozialen Medien zurückzuziehen, wollte sie nicht verstummen – im Gegenteil. Carter machte deutlich: Die Veröffentlichung der Hassnachrichten sei ein Versuch, Aufmerksamkeit auf ein strukturelles Problem zu lenken.

„Mein Wunsch ist, dass mein offenes Wort … zu einer weiteren positiven Veränderung beiträgt – für alle“, schrieb sie in ihrem Statement. Dabei wurde deutlich, dass es nicht nur um sie persönlich geht, sondern um die vielen Sportlerinnen und Sportler, die tagtäglich ähnlichen Angriffen ausgesetzt sind.

Solidarität statt Schweigen: Die Reaktion der Mitspielerinnen

Carters Teamkolleginnen reagierten geschlossen und solidarisch. Besonders Lotte Wubben-Moy zeigte sich betroffen und kündigte ebenfalls eine Netzpause an. Der englische Verband FA verurteilte die Angriffe als „nicht hinnehmbar“ und schaltete sofort die Polizei ein. Auch auf Seiten der deutschen Mannschaft gab es deutliche Zeichen der Unterstützung.

Die Fans in Foren und sozialen Netzwerken reagierten ähnlich entschlossen. In Diskussionen auf Reddit war wiederholt zu lesen: „Identify, prosecute and ban from all grounds for life.“ Die Forderung nach konsequentem Vorgehen gegen Täter wurde vielfach laut.

Warum zieht sich Jess Carter von Social Media zurück?

Carter erklärte öffentlich, dass die ständigen rassistischen Beleidigungen eine erhebliche psychische Belastung darstellen. Die Entscheidung, ihre Social-Media-Kanäle an ein Team zu übergeben, sei ein Schritt zur Wahrung ihrer mentalen Gesundheit während des Turniers – ein Schritt, den viele Fans mit Verständnis begrüßten.

Das strukturelle Problem hinter dem Shitstorm

Der Fall Carter ist kein Einzelfall. Studien zeigen, dass fast die Hälfte aller Online-Hasskommentare im Sport rassistische oder sexistische Inhalte haben. Besonders schwarze Sportlerinnen sehen sich häufig doppelter Diskriminierung ausgesetzt: wegen ihrer Hautfarbe und ihres Geschlechts.

Forscherinnen der Bournemouth University betonten in einer Studie, dass schwarze Athletinnen oft „entmenschlichend“ dargestellt werden – ein Narrativ, das sich in vielen der gegen Carter gerichteten Kommentare widerspiegelte. Ausdrücke wie „unweiblich“, „maskulin“ oder „bedrohlich“ dienen dabei der Abwertung und Herabsetzung.

Welche Folgen hat der Vorfall für die Anti-Rassismus-Aktionen im Frauenfußball?

Ein bemerkenswerter Schritt der Lionesses: Das Team verkündete, künftig nicht mehr vor Spielen zu knien. „Das Kniebeugen hat seine Wirkung verloren“, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. Stattdessen wolle man neue Formen des Protests und der Aufklärung etablieren, die unmittelbarer wirken und Veränderung forcieren.

Wie reagieren Verbände und Institutionen?

Die englische FA und auch internationale Verbände wie UEFA und FIFA verurteilten den Vorfall aufs Schärfste. FIFA-Präsident Infantino forderte einen stärkeren Schutz der Spielerinnen – auch mit Blick auf technische Lösungen, die Hassbotschaften in Echtzeit erkennen und blockieren können.

Auch Premierminister Keir Starmer äußerte sich öffentlich und sprach von einem „tiefen gesellschaftlichen Problem“, das in der Mitte der digitalen Gesellschaft verankert sei. Die Polizei nahm Ermittlungen auf. Social-Media-Plattformen wie Instagram und X (ehemals Twitter) wurden von den Behörden aufgefordert, die Täter zu identifizieren.

Wurden rechtliche Schritte eingeleitet?

Ja. Laut englischer FA wurden umgehend Ermittlungen eingeleitet. Die Polizei arbeitet mit Meta und weiteren Plattformen zusammen, um IP-Adressen auszuwerten und Täter zur Verantwortung zu ziehen. Ziel ist es, Präzedenzfälle zu schaffen, um künftige Täter abzuschrecken.

Sportlicher Kontext: Der Schatten über der EM

Ursprünglich stand die EM 2025 im Zeichen großer sportlicher Erwartungen. Jess Carter war mit England ins Halbfinale eingezogen, während Ann-Katrin Berger mit dem deutschen Team ebenfalls für Furore sorgte. Das Liebespaar hätte sich im Finale begegnen können – ein romantisches wie sportliches Aufeinandertreffen, das nun vom Schatten der Ereignisse überlagert wird.

Wie reagieren Fans und Öffentlichkeit auf die rassistischen Angriffe?

Die Fan-Community reagierte mit Empörung und Mitgefühl. In einschlägigen Foren, vor allem auf Reddit, wurden zahlreiche Threads erstellt, in denen sich Menschen solidarisch zeigten. Viele Nutzer forderten lebenslange Stadionverbote für identifizierte Täter und riefen zu einer gemeinsamen Kultur des Hinsehens auf.

- „Wir müssen unsere Spielerinnen schützen – online und offline.“

- „Wer rassistisch hetzt, hat im Stadion nichts verloren.“

- „Social Media sollte kein rechtsfreier Raum sein.“

Ein globales Problem – mit technischer Lösung?

Der französische Tennisverband setzt seit Kurzem auf KI-basierte Tools, die Hassnachrichten automatisch filtern und blockieren. Auch im Fußball werden ähnliche Systeme diskutiert. Die technische Machbarkeit ist vorhanden – doch es fehlt bislang an flächendeckender Umsetzung und politischem Willen.

Neben automatisierten Systemen fordern Experten auch mehr Personal zur Moderation sowie Melde- und Hilfsstrukturen speziell für Athletinnen. Denkbar wäre etwa ein europäischer Schutzverband für Profisportler:innen gegen digitale Gewalt.

Die große Frage: Wie weiter?

Der Fall Jess Carter hat Wellen geschlagen – nicht nur in England oder Deutschland, sondern europaweit. Er zeigt, wie angreifbar selbst Spitzenathletinnen sind, wenn es um Hass im Netz geht. Gleichzeitig demonstriert er auch die Kraft der Solidarität, der Öffentlichkeit und der medialen Aufmerksamkeit.

Jess Carter selbst hat mit ihrer Reaktion ein wichtiges Zeichen gesetzt: Rückzug ist keine Schwäche, sondern ein Akt der Selbstachtung. Und öffentlich zu sprechen – gerade dann, wenn es weh tut – ist ein Zeichen von Stärke.

Wie nachhaltig diese Welle der Solidarität sein wird, hängt davon ab, ob Verbände, Politik, Technikunternehmen und Fans gemeinsam neue Standards schaffen. Das Ziel ist klar: Der Fußball soll ein Ort der Vielfalt, Fairness und Stärke bleiben – auf dem Rasen und im Netz.