Eine Initiative mit Herz – Städte handeln, der Bund zögert

Als Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay im Sommer die Idee präsentierte, verletzte und traumatisierte Kinder aus dem Gazastreifen nach Deutschland zu holen, reagierten viele Städte solidarisch. Neben Hannover erklärten auch Düsseldorf, Bonn, Leipzig, Kiel und Frankfurt ihre Bereitschaft, medizinische Hilfe anzubieten. Das Ziel war klar: Schwer verletzten oder erkrankten Kindern, die im Gazastreifen keine ausreichende Behandlung erhalten können, sollte ein sicherer Zufluchtsort geboten werden.

Doch die Bundesregierung zeigte sich zurückhaltend. Das Bundesministerium des Innern verwies auf die „unsichere Lage“ und den „komplizierten rechtlichen Rahmen“. Diese Einschätzung löste Enttäuschung aus – nicht nur in Hannover. Viele Kommunalvertreter äußerten Unverständnis darüber, dass bürokratische Bedenken über der humanitären Notwendigkeit zu stehen scheinen.

Wie begründet die Bundesregierung die Ablehnung der Städte-Initiative?

Nach Angaben von Regierungssprechern beruht die Entscheidung auf sicherheitspolitischen und organisatorischen Erwägungen. Die Evakuierung verletzter Kinder aus einer aktiven Kriegszone sei logistisch kaum realisierbar. Hinzu kämen Fragen zur medizinischen Betreuung, Finanzierung und zur Koordination mit internationalen Organisationen. Das Innenministerium betonte, Deutschland konzentriere sich auf Hilfe vor Ort – durch finanzielle Unterstützung von Hilfsorganisationen in Gaza.

Hannover als Vorreiter – Symbolpolitik oder gelebte Solidarität?

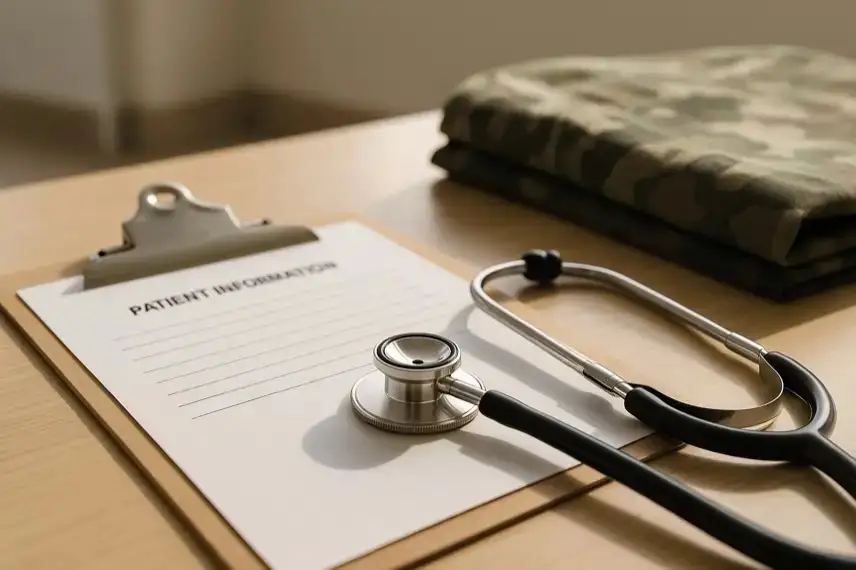

Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) bedauerte die Absage scharf: „Wir haben Kapazitäten und Ärztinnen und Ärzte, die bereitstehen. Die Absage ist enttäuschend und nicht nachvollziehbar.“ Ähnlich äußerten sich auch Vertreter anderer Städte. Die Stadt Hannover hatte angeboten, bis zu 20 verletzte Kinder aus Gaza und Israel aufzunehmen – inklusive psychologischer Nachbetreuung. Unterstützung kam unter anderem von evangelischen Kirchen in Niedersachsen, die sich bereit erklärten, Unterkünfte und Familienbegleitung zu organisieren.

Ein Land zwischen Empathie und Vorsicht

Wie steht die Bevölkerung zur Aufnahme von Kindern aus Gaza?

Eine aktuelle Umfrage im Auftrag von FOCUS Online zeigt ein geteiltes Meinungsbild: 45 Prozent der Befragten befürworten die Aufnahme verletzter Kinder aus Gaza, 39 Prozent lehnen sie ab. Besonders groß ist die Zustimmung bei Anhängern von Grünen, SPD und Linken, während Wähler von CDU/CSU, FDP und AfD deutlich zurückhaltender reagieren. Diese Zahlen verdeutlichen, dass das Thema emotional aufgeladen ist und bundesweit kontrovers diskutiert wird.

Humanitäre Fakten: Die Lage im Gazastreifen

Laut UNICEF benötigen derzeit rund 26 000 Kinder im Gazastreifen dringend medizinische Hilfe aufgrund von Mangelernährung, Traumata oder Kriegsverletzungen. Etwa 10 000 von ihnen leben allein in Gaza-Stadt. Viele Kliniken sind zerstört oder arbeiten unter extremen Bedingungen. Ärzte ohne Grenzen berichtet, dass selbst einfache Operationen oft unmöglich sind, weil Strom, Medikamente und sauberes Wasser fehlen. Die Städte-Initiative in Deutschland wollte genau hier ansetzen – mit gezielter medizinischer Evakuierung und stationärer Behandlung in Deutschland.

Die wichtigsten medizinischen Engpässe im Gazastreifen:

- Fehlende Intensivbetten und Narkosegeräte

- Mangel an Medikamenten, insbesondere Antibiotika

- Ausgefallene Stromversorgung in Krankenhäusern

- Psychologische Versorgung kaum vorhanden

Vor diesem Hintergrund kritisieren Hilfsorganisationen die Entscheidung des Bundes. Sie sehen darin ein politisches Signal, das über reine Logistik hinausgeht: Deutschland wolle helfen, aber nur indirekt – nicht durch konkrete Aufnahme.

Hilfsorganisationen erhöhen Druck

Kritik von Ärzte ohne Grenzen und zivilgesellschaftlichen Gruppen

„Gerade bei schwerstverletzten Kindern reicht die Hilfe vor Ort nicht aus“, erklärte eine Sprecherin von Ärzte ohne Grenzen. Ähnliche Töne kommen von kirchlichen Hilfswerken. Auch zahlreiche Bürgerinnen und Bürger schlossen sich Online-Petitionen an, die die Bundesregierung auffordern, ihre Entscheidung zu überdenken. In sozialen Medien finden sich zahlreiche Kommentare, die die Ablehnung als „unmenschlich“ oder „bürokratisch“ bezeichnen.

Diskussionen in Foren und sozialen Medien

In Foren wie Reddit und auf X (vormals Twitter) tobt eine intensive Debatte. Nutzerinnen und Nutzer fragen, ob Deutschland moralisch verpflichtet sei, Kinder aus Kriegsgebieten aufzunehmen, oder ob damit neue politische Spannungen entstehen könnten. Besonders häufig wird die Frage diskutiert, ob solche Einzelfallaktionen Symbolpolitik oder echte Hilfe darstellen. Befürworter verweisen auf die moralische Verantwortung und medizinische Kapazitäten, Kritiker auf Sicherheits- und Integrationsprobleme.

Ein LinkedIn-Netzwerk namens „Gaza Horizon Project“ hat sogar ein detailliertes Konzept für eine „Kinderluftbrücke“ vorgestellt – getragen von Städten, Kliniken und zivilgesellschaftlichen Trägern. Dieses Modell sieht eine koordinierte, kommunale Aufnahme verletzter Kinder vor, inklusive psychosozialer Begleitung. Es zeigt, dass die Städte nicht planlos agieren, sondern konkrete Strukturen entwickeln wollen.

Inwiefern unterscheiden sich die Positionen von Bund und Städten?

Während Städte wie Hannover oder Leipzig konkrete Hilfsangebote unterbreiten, betont der Bund die Notwendigkeit, „Hilfsmaßnahmen im Herkunftsgebiet zu stärken“. Die Bundesregierung will demnach internationale Hilfsorganisationen unterstützen, um „nachhaltige Strukturen“ in Gaza zu fördern. Kritiker halten dagegen, dass dies die akute Not der Kinder ignoriere. Kommunale Vertreter sehen darin eine verpasste Chance, Menschlichkeit praktisch zu leben.

Die Rolle der Medien und öffentlichen Meinung

Städte gegen den Strom – Symbol für eine neue Solidarität?

Die mediale Resonanz zeigt, dass viele Bürgerinnen und Bürger das Engagement der Städte als positives Beispiel sehen. In Kommentaren wird häufig darauf hingewiesen, dass lokale Verantwortungsträger oft schneller handeln als die Bundespolitik. Viele betrachten die Initiative als Beispiel gelebter Solidarität und als Appell an die Bundesregierung, pragmatischer und menschlicher zu agieren.

Ein Balanceakt zwischen Moral und Staatsräson

Das Dilemma bleibt: Wie weit kann humanitäre Hilfe gehen, wenn nationale Sicherheitsinteressen berührt sind? Diese Frage beschäftigt nicht nur Politiker, sondern auch die Bevölkerung. Jede Aufnahmeaktion erfordert klare Zuständigkeiten, medizinische Expertise und finanzielle Absicherung. Ohne den Rückhalt des Bundes bleiben die kommunalen Initiativen auf symbolische Gesten beschränkt.

Welche deutschen Städte hatten sich an der Initiative beteiligt?

Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten beteiligten Städte und ihre geplanten Maßnahmen:

| Stadt | Geplante Kapazität | Besonderes Angebot |

|---|---|---|

| Hannover | 20 Kinder | Medizinische & psychologische Betreuung |

| Düsseldorf | 15 Kinder | Traumatherapie |

| Bonn | 10 Kinder | Familienunterbringung |

| Leipzig | 12 Kinder | Medizinische Kooperation mit Kliniken |

| Kiel | 8 Kinder | Pflegefamilien-Modell |

Reaktionen aus der Bevölkerung

In Umfragen und Leserkommentaren dominieren zwei Emotionen: Mitleid und Frustration. Viele betonen, dass Deutschland sich als humanitäres Land verstehe, das „nicht wegsehen darf“. Gleichzeitig wächst Unmut über politische Blockaden. Die Frage bleibt, ob Städte in Zukunft mehr Handlungsspielraum erhalten sollten, um eigenständig humanitäre Verantwortung zu übernehmen.

Ein europäischer Vergleich

Andere Länder wie Italien und Frankreich haben in der Vergangenheit vereinzelt Kinder aus Krisenregionen aufgenommen – meist im Rahmen kirchlicher oder medizinischer Programme. Diese Beispiele werden nun in der deutschen Diskussion herangezogen. Kommunalpolitiker argumentieren, dass auch Deutschland, mit seinem föderalen System und starken Kommunen, flexible Lösungen finden könnte.

Fazit: Menschlichkeit darf nicht an Grenzen enden

Die Ablehnung der Hilfsinitiative hat eine Grundsatzdebatte ausgelöst – über Moral, Bürokratie und Solidarität. Während der Bund auf Stabilität und internationale Zusammenarbeit setzt, wünschen sich viele Bürger ein direkteres, greifbareres Zeichen der Menschlichkeit. Die Entscheidung zeigt, wie schwer es Politik und Verwaltung fällt, schnelle und unbürokratische Hilfe umzusetzen, wenn Krisen internationale Dimensionen haben.

Ob die Bundesregierung ihre Haltung überdenkt, bleibt abzuwarten. Doch eines ist klar: Die Diskussion hat gezeigt, dass Hilfsbereitschaft in Deutschland lebt – in Städten, Gemeinden und Herzen der Menschen. Sie erinnert daran, dass politische Vorsicht und menschliche Wärme keine Gegensätze sein müssen, sondern gemeinsam die Stärke einer Gesellschaft ausmachen können.