Stuttgart – Der drastische Gewinneinbruch bei Porsche sorgt für Aufsehen in der deutschen Industrie. Der Luxusautobauer meldet einen historischen Rückgang seiner Gewinne um mehr als 95 %. Experten sehen darin nicht nur eine Unternehmenskrise, sondern ein Symptom für tiefgreifende strukturelle Probleme der gesamten deutschen Automobilbranche.

Ein Rekordverlust erschüttert den Premiumsektor

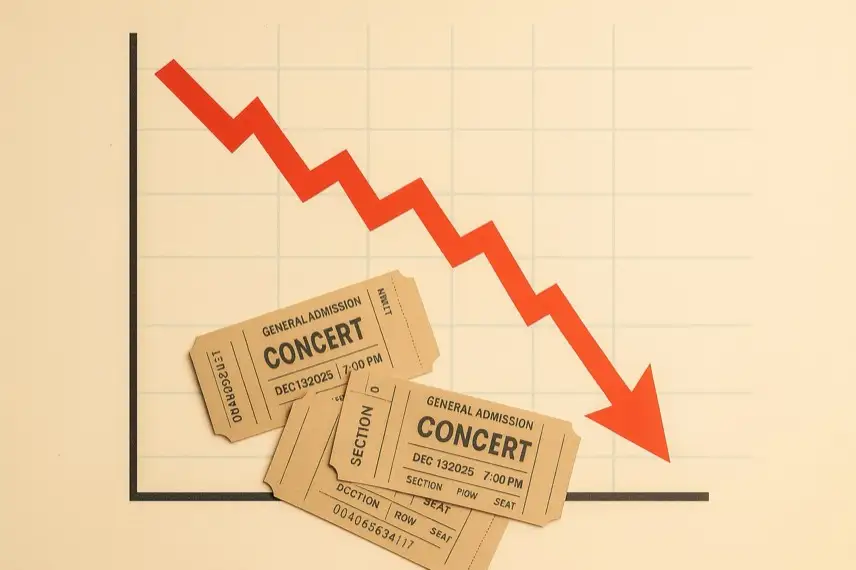

Porsche AG hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 einen dramatischen Gewinneinbruch verzeichnet. Das Ergebnis nach Steuern sank von 2,76 Milliarden Euro im Vorjahr auf lediglich 114 Millionen Euro. Im dritten Quartal schrieb der Konzern sogar einen operativen Verlust von fast einer Milliarde Euro. Gründe sind massive Sonderkosten für den Umbau zur Elektromobilität, Absatzrückgänge in wichtigen Märkten und steigende US-Importzölle.

Analysten sprechen von einem „Weckruf für die gesamte Branche“. Der Konzern, lange Symbol für Stabilität und Luxus, kämpft nun mit denselben Problemen, die viele deutsche Hersteller treffen: steigende Produktionskosten, globale Konkurrenz und sinkende Nachfrage nach klassischen Verbrennermodellen.

Ein Warnsignal für die deutsche Industrie

Das Ifo-Institut warnt seit Monaten vor einer anhaltenden Schwächephase der deutschen Automobilindustrie. Im Mai 2025 fiel das Geschäftsklima auf –31,8 Punkte – den schlechtesten Wert seit Jahren. Die Ursachen liegen in geopolitischen Spannungen, den US-Zöllen und einer schleppenden Nachfrage aus China. Porsche steht damit stellvertretend für eine Branche, die sich neu erfinden muss.

Zwischen Tradition und Transformation

Porsche befindet sich mitten im tiefsten Wandel seiner Unternehmensgeschichte. Der Wechsel von Verbrennern zu Elektroautos kostet Milliarden. Projekte wie der elektrische Macan oder der Taycan-Facelift verzögern sich, während bestehende Modelle verlängert werden. Der Hersteller muss gleichzeitig in neue Technologien investieren und seine klassischen Linien rentabel halten – eine Balance, die zunehmend schwieriger wird.

Ein Strukturwandel mit Dominoeffekten

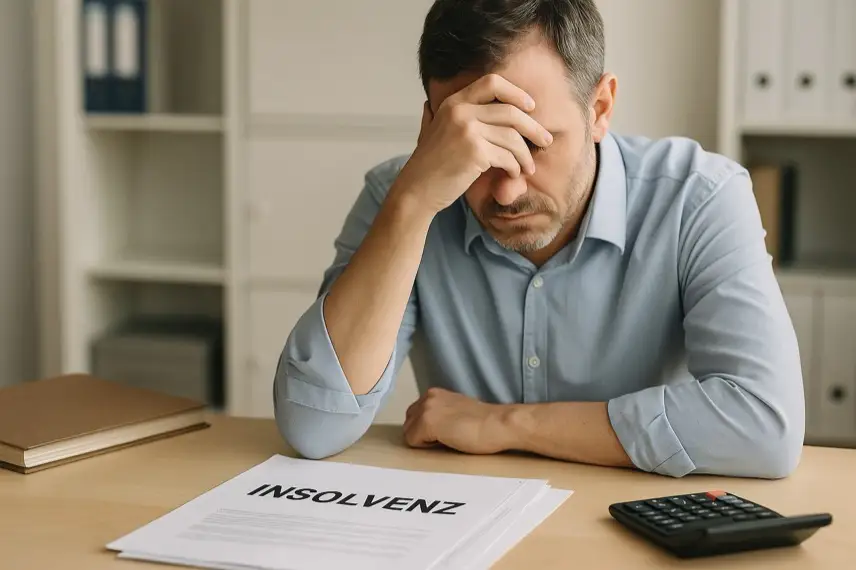

Der Gewinneinbruch betrifft weit mehr als nur das Unternehmen selbst. Die Automobilindustrie beschäftigt rund 780.000 Menschen in Deutschland und ist ein zentraler Pfeiler der Wirtschaft. Wenn Premiumhersteller wie Porsche schwächeln, geraten Zulieferer, Logistikunternehmen und auch Kommunen mit hohem Gewerbesteueranteil unter Druck. Städte wie Stuttgart, Wolfsburg und Ingolstadt verzeichnen bereits rückläufige Steuereinnahmen.

Folgen für Zulieferer und Arbeitsmarkt

- Sinkende Auftragszahlen bei Metall- und Kunststoffverarbeitern.

- Reduzierte Investitionen in Forschung und Entwicklung.

- Steigende Unsicherheit unter Fachkräften im Maschinenbau.

- Steuerliche Einbußen für autoabhängige Kommunen.

Was bedeutet der Gewinneinbruch bei Porsche für die deutsche Wirtschaft?

Der dramatische Gewinneinbruch ist mehr als eine Unternehmensmeldung – er ist ein Stimmungsbarometer. Porsche gilt als Premium-Aushängeschild deutscher Ingenieurskunst. Wenn selbst dieser Hersteller unter Druck gerät, steht die gesamte Exportnation auf dem Prüfstand. Geringere Erlöse bedeuten weniger Investitionen, geringere Innovationsgeschwindigkeit und letztlich auch schwächere Wachstumsimpulse für das Land.

China und die USA als Problemfelder

Ein besonderer Belastungsfaktor ist der starke Absatzrückgang in China: –20 % im Vergleich zum Vorjahr. Auch in Nordamerika verzeichnet Porsche ein Minus von 5 %. Die US-Importzölle auf europäische Luxusfahrzeuge verschärfen die Situation zusätzlich, da sie Porsche-Modelle erheblich verteuern und die Margen schmälern. Diese internationalen Herausforderungen zeigen, wie abhängig deutsche Hersteller von globalen Märkten geblieben sind.

Wie stark belasten US-Zölle und Handelskonflikte Porsche und damit die deutsche Wirtschaft?

Die US-Einfuhrzölle erhöhen die Kostenstruktur von Porsche erheblich und mindern die Wettbewerbsfähigkeit im Luxussegment. Diese Einbußen schlagen direkt auf die Bilanz des Unternehmens durch – und damit indirekt auch auf die deutsche Wirtschaft. Niedrigere Gewinne führen zu geringeren Steuereinnahmen und weniger Spielraum für Investitionen in neue Technologien.

Eine Branche im Krisenmodus

Laut einer Roland-Berger-Studie dürfte die deutsche Wirtschaft 2025 stagnieren – vor allem wegen der schwachen Industrie. Porsche ist nur ein Beispiel für den größeren Trend: hohe Energiepreise, Fachkräftemangel und zunehmender internationaler Wettbewerb setzen der Branche zu. Margen, die einst bei 15 % lagen, sinken nun auf kaum 2 %. Auf Plattformen und in Mitarbeiterforen berichten Beschäftigte von eingefrorenen Boni und verschärften Sparmaßnahmen.

Einblicke aus Mitarbeiterkreisen

In Foren wie WiWi-Treff schildern Angestellte interne Sparprogramme: einseitig kündbare Verträge, geringere Erfolgsbeteiligungen und strenge Budgetlimits. Ein Mitarbeiter schreibt: „Wir spüren den Kostendruck jeden Tag. Die Marke bleibt stark, aber die Sicherheit schwindet.“ Diese Aussagen spiegeln die Stimmung vieler Beschäftigter wider, die zwischen Stolz und Unsicherheit schwankt.

Inwiefern gilt der Porsche-Gewinneinbruch als Indiz für einen Strukturwandel in der deutschen Automobilindustrie?

Die Krise bei Porsche zeigt deutlich, dass der Wandel der Automobilindustrie nicht nur technologisch, sondern auch ökonomisch ist. Elektromobilität verändert Produktionsprozesse, Zulieferketten und Qualifikationsanforderungen. Unternehmen müssen Software-Kompetenzen aufbauen und gleichzeitig traditionelle Fertigung umstrukturieren. Der Übergang ist teuer und birgt Risiken, insbesondere für Betriebe, die noch stark vom klassischen Motorenbau abhängen.

Zulieferindustrie und Beschäftigung im Wandel

Der Einbruch bei Porsche wirkt wie ein Katalysator für Veränderung. Viele Zulieferbetriebe stehen vor der Herausforderung, ihre Produktpalette neu auszurichten. Unternehmen, die bislang mechanische Komponenten lieferten, müssen sich auf Batterietechnik, Leichtbau oder Elektronik konzentrieren. Diese Umstellung erfordert Investitionen und Innovationsbereitschaft.

Was könnte dies für Beschäftigung und Zulieferindustrie in Deutschland bedeuten?

Weniger Produktion bei Porsche bedeutet weniger Nachfrage nach Bauteilen, geringere Umsätze und mögliche Arbeitsplatzverluste. Besonders betroffen sind mittelständische Zulieferer. Gleichzeitig eröffnet der Wandel Chancen: Wer rechtzeitig in Elektromobilität oder Softwareentwicklung investiert, kann neue Märkte erschließen und langfristig profitieren.

Beispielhafte Anpassungsstrategien

| Strategie | Ziel | Erwartete Wirkung |

|---|---|---|

| Diversifizierung der Produktpalette | Reduktion der Abhängigkeit von Porsche & Co. | Stabilisierung der Umsätze |

| Investition in Elektromobilität | Neupositionierung in Zukunftsmärkten | Langfristige Arbeitsplatzsicherung |

| Kooperation mit Forschungseinrichtungen | Entwicklung neuer Technologien | Förderung regionaler Innovation |

Wie reagieren Anleger und Märkte?

Die Börsen reagierten heftig: Nach Bekanntgabe der Quartalszahlen fiel die Porsche-Aktie deutlich. Marktbeobachter erwarten nun Margen von höchstens 2 % – ein dramatischer Rückgang im Vergleich zu den goldenen Jahren. Auf LinkedIn und in Finanzforen wird über die Zukunft des Unternehmens diskutiert. Einige Investoren sehen dennoch Chancen: Gelingt die Transformation, könnte Porsche langfristig gestärkt aus der Krise hervorgehen.

Globale Abhängigkeiten verschärfen die Lage

Eine aktuelle Analyse zu Lieferketten in Europa zeigt, dass die Automobilwirtschaft stark von außereuropäischen Zulieferern abhängt, insbesondere bei Batterien. Gleichzeitig werden osteuropäische Staaten zunehmend zu Wettbewerbern. Diese Abhängigkeiten machen die deutsche Industrie verwundbar gegenüber internationalen Krisen – ein Problem, das sich im Fall Porsche deutlich zeigt.

Fazit: Der Porsche-Einbruch als Spiegel eines industriellen Umbruchs

Der Gewinneinbruch bei Porsche ist mehr als eine unternehmerische Krise – er markiert den Beginn einer neuen Ära für die deutsche Industrie. Jahrzehntelang stand die Automobilbranche für Wachstum, Exportkraft und technische Perfektion. Nun zwingt sie der globale Wandel zur Neuorientierung. Elektromobilität, Digitalisierung und geopolitische Risiken verändern die Spielregeln.

Für Deutschland bedeutet das: Nur wer Innovation wagt und sich schnell anpasst, kann seine industrielle Stärke bewahren. Der Fall Porsche zeigt, dass selbst Traditionsmarken verwundbar sind – aber auch, dass Krisen Chancen bieten, sich neu zu erfinden. Die kommenden Jahre werden entscheidend sein, ob die deutsche Automobilindustrie ihre Führungsrolle behaupten kann oder in einem globalen Wettbewerb an Boden verliert.