Ein 16-jähriger Jugendlicher soll im sächsischen Freiberg ein potenziell gefährliches Chemielabor betrieben haben – unter Verdacht steht die Herstellung hochtoxischer Substanzen wie Ricin oder Aconitin. Dieser Fall wirft zahlreiche Fragen auf: Wie wahrscheinlich ist ein solches Szenario? Gibt es vergleichbare Fälle, wissenschaftliche Einordnungen oder gar politische Implikationen? Dieser Artikel liefert eine tiefgehende Analyse mit interdisziplinärem Anspruch.

1. Ein Fall, der aufhorchen lässt

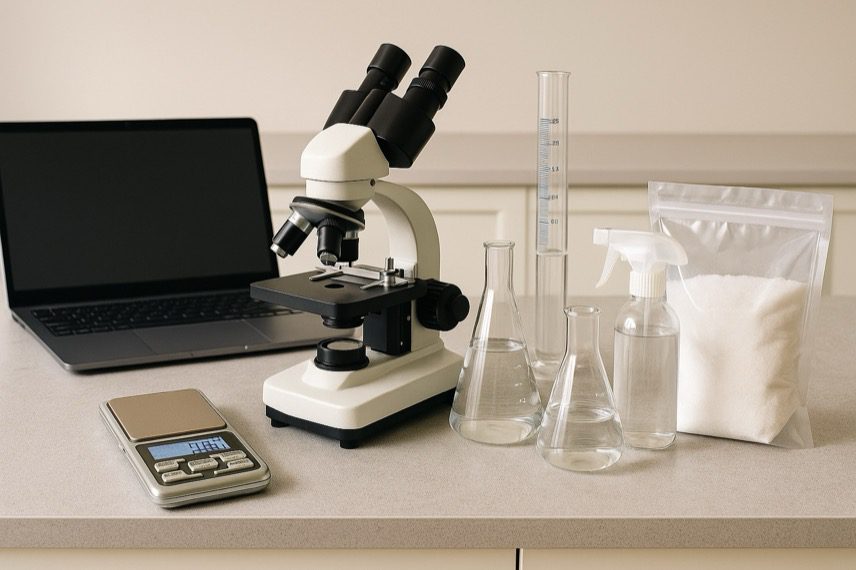

Im Juli 2025 berichteten sächsische Ermittlungsbehörden von einem aufsehenerregenden Vorfall: Ein Jugendlicher wurde in Freiberg festgenommen, weil er mutmaßlich ein improvisiertes Chemielabor in einem Wohnhaus betrieben haben soll. Medien sprachen von hochgefährlichen Substanzen – darunter Ricin und Aconitin. Die Polizei beschlagnahmte chemisches Equipment, digitale Anleitungen sowie diverse Grundstoffe. Ein Zusammenhang mit extremistischer Radikalisierung wurde zunächst nicht ausgeschlossen.

Die Ermittlungen werden durch das Landeskriminalamt Sachsen in Kooperation mit dem Robert-Koch-Institut geführt. Bislang handelt es sich um einen Einzelfall – doch der Vorwurf wiegt schwer und stellt Fachleute vor neue Herausforderungen.

2. Was ist ein illegales Chemielabor?

Ein illegales Chemielabor ist eine nicht behördlich genehmigte Einrichtung zur Synthese, Lagerung oder Verarbeitung chemischer Substanzen – oft mit dem Ziel, verbotene Stoffe herzustellen. Typische Beispiele sind Drogenlabore zur Herstellung von Methamphetamin, aber auch Laboratorien zur Erzeugung von Toxinen, Explosivstoffen oder Biowaffenkomponenten.

Diese Labore operieren meist außerhalb jeglicher Sicherheitsstandards, was sowohl Betreiber als auch Anwohner erheblich gefährdet. Besonders kritisch sind Laborversuche mit instabilen Zwischenprodukten, wie sie bei der Herstellung von Ricin vorkommen. Auch die sachgerechte Lagerung giftiger Zwischenstoffe wird in diesen Kontexten oft vernachlässigt.

Derartige Laborumgebungen bergen zudem Risiken wie unkontrollierte chemische Reaktionen, Explosionen, toxische Gasaustritte oder Brandgefahr. Aus diesem Grund gelten selbst kleine Ansätze, etwa in Kellern oder Dachböden, als hochproblematisch.

3. Ricin und Aconitin: Die Gefährlichkeit im Detail

Ricin ist ein Ribosomeninaktivierendes Protein, das in der Lage ist, die Proteinsynthese in Zellen zu blockieren und damit eine zelluläre Apoptose auszulösen. Die Letaldosis für Erwachsene liegt bei etwa 1–2 Milligramm, wenn es injiziert oder inhaliert wird. Bereits geringe Mengen können bei Aufnahme über die Atemwege oder Schleimhäute tödlich wirken.

Aconitin wirkt als hochpotentes Neurotoxin und beeinflusst die Reizleitung im Nervensystem. Es blockiert Natriumkanäle irreversibel und kann dadurch Herzrhythmusstörungen, Atemstillstand und Kreislaufkollaps verursachen. Aufgrund seiner Wirkung und natürlichen Verfügbarkeit wird Aconitin immer wieder von Laien unterschätzt.

Beide Stoffe zählen zu den am strengsten kontrollierten Giften weltweit. In Deutschland ist der Umgang mit diesen Stoffen ohne Genehmigung nach dem Chemikaliengesetz und dem Kriegswaffenkontrollgesetz strafbar.

4. Technische Ausstattung: Wie realistisch ist ein Laborbetrieb durch Jugendliche?

Die Herstellung von Ricin aus Rizinussamen ist technisch nicht sonderlich komplex – entsprechende Anleitungen finden sich im Internet. Jedoch sind die verwendeten Lösungsmittel, Filtertechniken und Sicherheitsvorkehrungen ohne Fachwissen schwer korrekt umzusetzen.

Viele Jugendliche nutzen YouTube, Foren oder Darknet-Quellen, um sich entsprechendes „Wissen“ anzueignen. Die technische Hürde sinkt zunehmend durch frei zugängliche Informationen und günstige Chemikalien aus Online-Shops.

Eine forensische Untersuchung solcher Szenarien erfordert komplexe Rückverfolgung digitaler Spuren, fundierte toxikologische Gutachten und häufig auch psychologische Evaluationen der jugendlichen Tatverdächtigen.

5. Kriminologische Betrachtung: Jugend und Delinquenz im Labor-Kontext

Laut Statistiken des Bundeskriminalamts ist Jugendkriminalität in Deutschland insgesamt rückläufig. Im Bereich Drogenherstellung sind Jugendliche unterrepräsentiert. Nur etwa 2–4 % der aufgedeckten Laborfälle involvieren Personen unter 18 Jahren – meist als Mitwisser oder Gehilfen, nicht als Haupttäter.

Die Kombination aus wissenschaftlicher Neugier, Rebellion, digitaler Radikalisierung und unkontrolliertem Zugang zu Informationen kann jedoch zu gefährlichen Eskalationen führen. Der aktuelle Fall zeigt, dass Sicherheitsbehörden neue Risikoprofile im Bereich der Jugenddelinquenz prüfen müssen.

6. Forensische Verfahren bei Verdacht auf Chemielabore

Die Spurensicherung erfolgt durch spezialisierte Einheiten, die mit Atemschutz und chemikalienresistenten Anzügen arbeiten. Der Einsatz mobiler Detektionsgeräte wie GC-MS (Gaschromatografie-Massenspektrometrie) oder FTIR (Fourier-Transformations-Infrarotspektroskopie) gehört zum Standard.

Eine neuere Entwicklung stellt die Kombination aus GC-QEPAS (Gaschromatographie mit Quarz-verstärkter Photoakustischer Spektroskopie) und Deep Learning dar. Damit können auch in Wohnungen geringste Konzentrationen verdächtiger Chemikalien erkannt werden – mit hoher Spezifität.

Diese Verfahren spielen eine immer größere Rolle in der Aufdeckung verdeckter Produktionsstätten – insbesondere wenn jugendliche Verdächtige involviert sind, bei denen klassische Spuren oft fehlen.

7. Medizinische und ökologische Folgen illegaler Labore

Studien zeigen, dass bereits kleinste Labore langfristige Schäden verursachen können. Böden und Wände werden durch Rückstände kontaminiert, oft mit krebserregenden oder erbgutverändernden Substanzen. Atemwegserkrankungen, Hautprobleme und neurologische Symptome treten bei Kontaktpersonen verstärkt auf.

In den USA werden jährlich Tausende Kinder medizinisch untersucht, nachdem sie in der Nähe illegaler Meth-Labore lebten. Die Resultate zeigen signifikante Belastungen durch Schwermetalle, Lösungsmittel und toxische Gase.

In Deutschland gibt es kein flächendeckendes Monitoring-System für chemische Kontaminationen durch private Labore. Umweltmediziner fordern deshalb ein zentrales Register für Laborstandorte – vergleichbar mit Altlastenkatastern.

8. Psychologische Hintergründe: Warum experimentieren Jugendliche mit Giftstoffen?

Jugendliche mit mangelnder sozialer Bindung, familiärer Instabilität oder psychischen Auffälligkeiten zeigen häufiger risikoreiches Verhalten. Die Grenze zwischen Faszination und krimineller Handlung ist dabei oft fließend.

Einige Jugendliche fühlen sich durch technische Herausforderungen stimuliert, andere durch Machtfantasien oder ideologische Beeinflussung. Auch der Zugang zu Foren mit Verschwörungstheorien oder extremistischer Propaganda kann eine Rolle spielen.

Psychologen sprechen hier von einem „Experimentierfenster“ in der Pubertät, das bei fehlender Regulation zu gefährlichem Verhalten führen kann – vor allem wenn die gesellschaftliche Rückmeldung fehlt oder verharmlosend ausfällt.

9. Prävention und Aufklärung: Was ist zu tun?

Frühzeitige Bildung in Chemie und Biologie sollte nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch ethische und sicherheitsrelevante Reflexion fördern. Projekte wie „Science in Context“ oder „Jugend forscht sicher“ setzen auf pädagogische Begleitung bei Experimenten mit Risiko.

Darüber hinaus fordern Fachverbände ein Verbot des freien Verkaufs bestimmter Precursoren über den Online-Handel sowie digitale Filtermechanismen bei YouTube und Co. – ähnlich wie bei suizidalen Inhalten.

Auch Eltern, Lehrer und Jugendämter sind gefordert: Sie benötigen Schulungsmaterialien, um potenziell gefährdete Jugendliche frühzeitig zu identifizieren und gezielt zu unterstützen.

10. Rechtliche Rahmenbedingungen

In Deutschland gelten umfassende Gesetze zum Schutz vor gefährlichen Stoffen: das Chemikaliengesetz, das Sprengstoffgesetz und das Waffengesetz regeln Herstellung und Besitz. Das Kriegswaffenkontrollgesetz verbietet zudem jegliche Herstellung biologischer Kampfstoffe wie Ricin.

Bei Jugendlichen unterliegt die Strafverfolgung dem Jugendgerichtsgesetz (JGG). Dabei stehen erzieherische Maßnahmen im Vordergrund – jedoch können bei besonders schweren Delikten auch Freiheitsstrafen verhängt werden.

Wird das Verhalten als gemeingefährdend eingestuft – etwa bei geplanter Anwendung des Gifts – sind auch Sicherungsmaßnahmen wie Einweisung in eine geschlossene Einrichtung möglich.

11. Internationale Einordnung: Gibt es vergleichbare Fälle?

In den USA wurden zwischen 2015 und 2022 mehrere Fälle bekannt, bei denen Jugendliche versucht haben, Gifte wie Cyanid, Ricin oder Thermit herzustellen. In den meisten Fällen handelte es sich jedoch um misslungene Versuche oder Abschriften aus dem Internet.

Ein britischer Fall aus 2019 zeigt Parallelen: Ein 15-jähriger Schüler experimentierte mit Rohrbomben und chemischen Mischungen – inspiriert durch Online-Communities. Die Behörden werteten dies als Radikalisierung über Telegram-Gruppen.

Diese internationalen Beispiele unterstreichen, dass die Verfügbarkeit von Wissen und Material global ein Risiko darstellt – auch in scheinbar geschützten Gesellschaften.

12. Fazit

Der Fall eines Jugendlichen in Sachsen, der mutmaßlich ein Chemielabor mit hochtoxischen Substanzen betrieb, ist nicht nur ein Einzelfall – er ist ein Weckruf. Die Schnittstelle zwischen digitalem Informationszeitalter, fehlender Aufklärung und jugendlichem Risikoverhalten wird zunehmend zum sicherheitspolitischen Problemfeld.

Es braucht eine interdisziplinäre Strategie: moderne Forensik, toxikologische Forschung, psychologische Prävention und politische Weitsicht. Nur durch Aufklärung, Regulierung und präventive Bildungsarbeit lässt sich verhindern, dass gefährliches Wissen in gefährliche Taten mündet.

Quellen (Auswahl)

- MDPI: Sensorische Drogenprävention mittels GC-QEPAS – Fachartikel zu mobiler chemischer Detektion auf Basis von KI und Gaschromatographie.

- EUDA: EU-Drogenmärkte Bericht 2024 – Überblick zu Synthesewegen, Trends und regulatorischen Herausforderungen bei Methamphetamin in Europa.

- University of Vermont: Neurobiologie von Risikoverhalten bei Jugendlichen – Studie zur Verbindung von Gehirnentwicklung und Drogenrisiken bei Jugendlichen.